2025-11-04 15:30:39

来源:烟台毓璜顶医院

水母网11月4日讯(通讯员 李成修 侯瑞)近日,烟台毓璜顶医院莱山院区介入放射科姜文进副主任医师团队,在向“无鞘微导管技术”创始人吉林大学白求恩第一医院王大伟教授深入学习并掌握该项技术后,成功开展临床应用。团队先后为1名子宫肌瘤患者、1名肾癌患者、2名肝癌患者及2名肝硬化脾功能亢进患者,实施了无鞘微导管介入治疗,标志着医院在微创介入诊疗领域正式迈入“微创中的微创”新阶段,更为烟威地区有需求的患者带来了更安全、更舒适的治疗新选择。

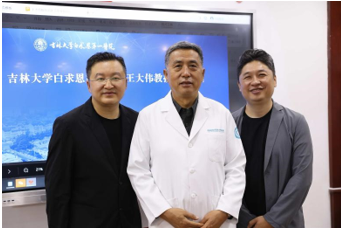

姜文进(右一)和王大伟(右二)教授合影

告别“鞘”制:毫米级创伤实现“术后即可走着回病房”

“之前总听人说介入手术做完得在床上躺一天,还一直担心无法坚持,没想到这次做完手术,我自己就能走下手术台回病房!”刚接受完肝癌无鞘微导管介入治疗的王先生,用最直白的感受道出了这项技术的“神奇之处”。

“传统介入手术需要通过直径约2.1mm(5F)的血管鞘建立治疗通路,不仅穿刺创口相对较大,患者术后还得卧床制动12—24小时,卧床周期长。”姜文进介绍,而无鞘微导管技术彻底摆脱了传统血管鞘的“束缚”。医生以“穿针引线”般的精准操作,将直径仅0.5mm—0.86mm(1.9F-2.6F)的微导管借助导丝送入患者血管,最终精准抵达病灶位置。

这项技术的“极致微创”优势十分突出,穿刺入口直径不到0.9mm,和日常静脉输液的套管针大小相近,血管穿刺入口面积相比传统技术减少83%以上,大幅降低了血管损伤风险与术后并发症概率。手术多采用桡动脉(手腕)或肱动脉(肘部)等上肢入路,患者术后无需卧床。穿刺点仅需压迫止血2小时左右即可拆除绷带。不少患者术后能自行走下手术台,“走着回病房”已经成为常态,彻底打破了介入治疗“术后必卧床”的固有印象。

术后患者即刻自行下地

精准挑战:团队克服困难掌握“高难度操作”

“无鞘微导管技术的优势显而易见,但它对医生的操作能力提出了更高要求。”姜文进介绍,传统介入手术有鞘管作为支撑,操作稳定性较强,而无鞘技术需要在没有支撑的状态下,通过导丝将纤细的微导管精准送入目标血管,操作难度极高,十分考验医生的操作精度、手眼协调能力,以及对血管解剖结构的深度理解。

为攻克这一技术难关,姜文进团队按“理论储备—临床实践—持续优化”的路径逐步推进。团队主动对接王大伟教授,通过专项学习、病例研讨等方式,逐字逐句钻研,彻底“吃透”技术原理与操作要点,为后续临床应用夯实理论根基。进入临床实践阶段后,团队优先选择适应症明确、血管条件较好的患者,从简单病例入手积累实操经验,稳步提升操作熟练度。同时建立“术后复盘”机制,每次手术结束后,都会针对操作流程、导管到位情况等细节深入研讨,不断优化技术方案,总结经验。既保障治疗的安全性与有效性,也为技术迭代提供保障。

“刚开始操作时,因为没有鞘管支撑,微导管在血管里的‘可控性’需要重新适应,确实遇到了不少挑战。”烟台毓璜顶医院莱山院区介入放射科主治医生姜雨田回忆道。经过多次模拟训练与真实病例实践,团队终于摸索出“轻推慢送、精准控管”的操作技巧。如今,他们已能熟练完成子宫肌瘤、肝癌、肾癌、肝硬化脾功能亢进四大疾病的治疗,为这项技术的进一步推广应用筑牢了基础。

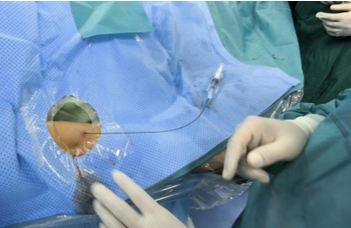

无鞘微导管介入治疗

人文关怀:以患者为本守护尊严“筑生命通道”

“技术再先进,最终都要落到‘以患者为中心’上。”在姜文进看来,团队应用无鞘微导管技术的过程,也是将人文关怀融入诊疗细节的过程。

针对子宫肌瘤患者,团队摒弃了传统的股动脉(大腿根部)穿刺方式,改用上臂肱动脉入路,这一调整不仅避免了在患者隐私部位操作,最大限度保护了患者尊严,还减少了术后卧床给患者带来的不便。而对于需要多次接受肝癌HAIC治疗的患者,传统股动脉入路术后需卧床72小时,长期下来身心负担极重,换成肱动脉无鞘入路后,患者术后即刻下地自由活动,且极小的穿刺创伤让肱动脉具备极佳的可重复性,为需要多疗程治疗的患者搭建起了安全可持续的“生命通道”。

姜文进(左五)团队与刚完成无鞘微导管介入治疗的肝癌患者合影

“我们团队计划将无鞘微导管技术拓展到其他实体肿瘤灌注化疗及栓塞、出血性疾病治疗等领域,让‘极致微创’惠及更多烟威患者。”姜文进表示。

编辑:张志强

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311